(44安田)トランプは評決で有罪となったが、初犯で高齢であることから収監される可能性は低いという見方が有力です。アメリカの憲法では大統領になるには犯罪歴が制約となるとは明記されていないため、有罪の場合でも立候補は可能だとされています。共和党支持者の1/3は、トランプ有罪の場合、彼には投票しないと云われていますので、バイデンを利することになりそうです。大胆なシナリオ予測のひとつは、

トランプは有罪の影響で落選、バイデンが再選される。が、超高齢のため任期途中で降板を余儀なくされ、副大統領が大統領に昇格する。ルーズベルト病死>>トゥルーマン昇格(原爆投下決定、朝鮮戦争参戦決定、マッカーサー罷免・・・・)、ケネディ暗殺>>ジョンソン昇格(ヴェトナム戦争泥沼化)。故に、次期大統領選挙の最大の関心事のひとつは、バイデンが誰を副大統領候補に指名するかということ。アメリカ初の女性大統領誕生の可能性も大いにありうる(副大統領から昇格して)。さらに大胆な予想シナリオは、民主党大統領候補に故ケネディー大統領の甥(暗殺されたロバート・ケネディ―の息子ロバート・ケネディJr)が逆転指名され、本選でトランプを破り大統領になるという仰天のシナリオもあるかも。

いずれにしても対岸の火事を高みの見物ですが、日本と世界への影響はとても大きく、選挙結果には大いに関心があります。

(大学クラスメート飯田)この度のトランプ前大統領の「業務記録改ざん」有罪判決は来たる次期大統領選挙にどのような影響を与えるか。

今後の推移について詳しくは私は分りませんが、直感的には可なりのダメージだとの印象があります。

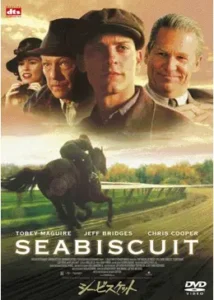

過去の名作映画「十二人の怒れる男」(1957年、ヘンリー・フォンダ主演)と

「評決(原題: The Verdict)」(1982年、ポール・ニューマン主演)の2本が、ずばり、アメリカの陪審員制度による裁判の評決の重みについて、私が強い印象を受けた映画2本です。

(普通部OB菅原)流石のトランプも、まんまと民主党にしてやられました(警察も検察も陪審員も裁判官も民主党)。しかし、トランプ支持者も黙っていません。トランプが収監されれば、彼を殉教者あつかいをして暴動を起こしかねないし、その支持率は高まって行くでしょう。

今の米国の状況は、ボンクラな小生には全く理解し難い。暗殺があったとして、1960年代のアノ米国が懐かしい。でも、もとに戻ることは絶対にないでしょう。

(在サンフランシスコ HPOB 五十嵐恵美)今パリにいます. Trumpの陪審員による有罪評決も此方で聞きました. 依って、シリコンバレーでの反応(或いは世論)との事ですが解りません. 今は世界中がその傾向にあると思いますが(アメリカにおいても)政治の司法への影響が強く、政治の二極化が益々顕著で良い状態だとは思えません. 今回の大統領選は恐らくBiden vs. Trumpになるでしょうが、その折に今回の陪審員の有罪評決、あるいは7月11日の裁判官の判決が大統領選に及ぼす影響は余りないであろうと言われています. Biden、Trumpの支持率はほぼ同じ、リバタリアンが10%位の支持率との事ですので今年の選挙戦も泥沼化するでしょう。

(在パリ 平井愛子)トランプ有罪のニュ-スでは、フランスでもニュ-スになっておりますよ。C’dans l’airというニュ-ス解説番組では一昨日31日、早速アメリカの専門家たちを招いて意見交換をしていました。何と34の罪科で一つにつき4年の留置で、34x4=136年の牢獄生活になるそうでビックリですね。只一度大統領になった人には4人の警護が終身つくそうで、トランプが留置場に入ると4人の警護付きになるそうで、トランプのために特別な留置場をつくらなければならないようで、これは無理だと言っていました。フランスには伝統的にVIP用の部屋があるそうですが、アメリカには無いのですよ。

ただ、トランプの罪状に関して、一体どこがなにが犯罪かという事が、とても不明確で、フランスのDSKがNYで起こした事件は明らかな強姦でしたが、トランプの場合はそうではなく、ただ前回の大統領選挙の直前、この女性が彼との関係をメディアにばらそうとしていたので、外にも色々な取り沙汰されていることがあり、更なる新聞沙汰はToo muchということでお金で黙らせたという事ですね。このお金の出どころも問題ですね。そして今回の告発は明らかにバイデン側の画策であることは明白です。でも新聞調査では共和党陣営の67%はどんなことがあっても変わらずトランプに投票する、17%はちょっと考えて、他の候補ロバ-ト・ジュニア・ケネディ-にいれるかも知れない、後はもしかしたらバイデンに入れるかも、という結果だそうです。共和党側の人々はバイデンのウクライナ戦争に対する政策にはかなり批判的で、プーチンに一理ありと考えている人が多くなっているそうです。トランプが大統領になってもアメリカの憲法は専制的権力者を出さないためにしっかり作ってあり、トランプが専制政治を施行しようとしても制約があり、そう心配ない という解説員もいました。

私のフランス人の友人などは、トランプは不良、バイデンは悪人だ と言っていました。私もそう思います。バイデンはウクライナを道具に、しなくても良い戦争の泥沼の中に入り込ませ、2022年3月せっかくゼレンスキ-とプーチンの間で停戦の交渉が成り立つ寸前で、あのイギリスのボーリスがそれを邪魔してバイデンも同じ立場でウクライナを戦争に向かわせました。どれだけアメリカはバイデンは、この戦争で儲けたでしょうか。ロシア人が住むドンバス地域がウクライナから8年間砲弾を撃ち込まれ差別されてきたことは、あまり報道されていませんね。私の知人の息子さんの奥さんがこのドンバス地域の出身で、どういう扱いを受けてきたか、直接知人から聞きました。彼はプーチンよりゼレンスキ-のほうが危険だと言っていました。

ロシアの勝利が確実になりつつある現在、マクロンはバイデンのお先棒を担いで、更にロシアへの砲撃を示唆して煽っています。危険極まりない状況ですね。ドイツ人の親友は、ショルツは情けない、マダム・メンケルだったら、絶対にこの戦争をさせなかったに違いない と言っていました。

話がそれてしまいました。私はかなりシンプル化して書いておりますので、ご了承下さい。只々平和を願います。

(編集子)ま、どっちへ転んでもよその国でその国の人が親分を選ぶんだから我々としてはその結果を受け入れるしかない。ただ一つだけ望むのはあの国の分断がこれ以上激しくならないことだ。

残念なことにどこの国にも HAVE と HAVE NOT が存在するのは確かだ。have か have not が資産といった物理的問題であるならばその分断はわかりやすい。しかし倫理感とか広く言えば知性とか言った事柄での分断は存在を数量的に表すことは難しい(単に学歴、だけでは把握できないはず)。日本がどうだ、という事も即断はできないが、江戸時代にさかのぼってこの国の中には武士道、とか商人道とかいう無言無形のルール、 ”日本人だからわかる” 倫理観があり、それがあらゆる面で無道な行動を制約していることは我々が誇るべき資産だと思っている。

しかしミスタートランプを支えているラストベルトやおよそ他の国のことなど関心のない農村部に住む人たちにこういう倫理性を求めるのは難しいだろうし、かたやエクセルマネジメントの数字を信奉するグローバリゼーション論者たちに一度立ち止まって考える気持ちを起こさせるのはさらに難しいだろう。スガチューが嘆いているように、確かに希望の星だったJFKは凶刃に倒れたとはいえ、60年代70年代のアメリカは問題を抱えているとはいえ、話の通じる国だった。平井さんが嘆くように今回の大統領選が不良と悪人の間でたたかわれ、その結果が世界の平和や地球的問題への貢献を妨げることにならないように、と祈るだけだ。

梅雨前の快晴の日を狙って、京都の西芳寺(苔寺)へ行ってきました。

梅雨前の快晴の日を狙って、京都の西芳寺(苔寺)へ行ってきました。