KWVOB会夏合宿―秋山郷班に参加しました (41 斉藤孝)

夏の猛暑の中で実施された2025年KWV夏合宿でした。その疲れも取れたようです。合宿の記録が完成しましたのでご覧ください。

https://saitotac.jp/YTkwv2025Akikawago.html

(夏合宿担当 H3 大内邦彦)ワンデルングは計16班に分かれて行われ、どの班も天気に恵まれ

真夏です (グリンビラ総合管理HPより転載)

癒しの葡萄 (41 斉藤孝)

7月23日の鵠沼は猛暑になり、まるで熱帯雨林のような雰囲気になった。

7月23日の鵠沼は猛暑になり、まるで熱帯雨林のような雰囲気になった。

デラウェアは色づき、ナイヤガラも大きな緑色の房をぶら下げている。「秘密の花園」は「癒しの葡萄」の庭に変わった。その昔、仲間と植え育てた葡萄は苦労し「怒りの葡萄」になったが自家製ワインは美味かった。

「怒りの葡萄」の舞台は、1930年代の貧困に苦しむカリフォルニア。

あれから約百年も過ぎて、クレージートランプが堂々と大統領になれる合衆国。憧れのカリフォルニアは何処かに消えてしまった。小説家スタインベックは嘆いているだろう。

こんな狭いマンションの庭でも葡萄は生き生きと元気に育ってくれる。一粒摘まむと甘酸っぱい味がした。昔の「怒りの葡萄」の味を懐かしみ、新鮮な「癒しの葡萄」の豊作を祝った。夢のカリフォルニアの味がした。酷暑を耐え抜こう !!

乱読報告ファイル(58) アメリカの新右翼 (井上弘貴)

”トランプを生み出した思想家たち”という副題がついているのに興味を以て読んでみた。副題の言う通り、基本的には米国の社会思想家の紹介なのだが、結果として米国にとどまらず、西欧諸国で起きている民主主義の変革(その具体的な現象が先に菅井君が本稿で書いたポピュリズムへの傾斜というのが著者の意見)の解説、と言っていい論説だ。著者はトランプが在任中にどれだけの変革を持たらずかはともかく、結果としてアメリカの価値観に大きな影響を及ぼすような人々や思想の台頭をもたらし、それによって社会や政治の中長期的な変容・変質が促されるのではないか、という。そしてその兆候は共和党や右派の側で顕著だが、いわゆるリベラルや左派にもそのような動きがないわけではない、とする。そしてトランプの出現は別として、アメリカがこれまでとは異なるアメリカになることを積極的に求める人たちがその右派の中で主導権を握りつつあって、”ポストリベラル右派”と呼ばれる潮流を作り、その中核にあるのが米国の思想的礎であるはずの古典的自由主義を捨て去るべき時期に来ているとする主張だというのだ。

この本で小生がもっとも興味を覚えたのは、”1619プロジェクト” と呼ぶ運動―バラク・オバマのが関与があったーということだ。アメリカ合衆国の誕生とされる1776年の独立宣言に対して、当時のヴァージニア植民地に30名の黒人奴隷が連れてこられた1619年こそが、現在のアメリカ現在の米国の誕生した年だ、とした論説であって、アメリカの本質は奴隷制を抱え込みながら自由と平等を宣言したその欺瞞にある、というものだった。この本でも書いているが、かの奴隷解放を宣言したリンカーン本人が実は奴隷を多数抱えていた、という事実、建国の父、とされるワシントン以下の指導者たちも奴隷の所有者だった、というのが史実であり、アメリカの本質は黒人たちがこの欺瞞を克服してきたということにある、とするのがこのプロジェクトが主張したことだった。このような歴史観を否定するためにトランプがたちあげたのが1776プロジェクトで、その主張は独立宣言が掲げた自然権が喪失していく過程がアメリカの歴史そのものだ、とする。このプロジェクトはバイデンによって解散させられている。

このことで明らかになるのは、いわば部外者であるわれわれには本質的に理解ないし同調することは難しいが、この現代において今なお人種差別という問題がアメリカにおけるいわば宿痾と呼ぶべき問題として現存している、ということを再認識する。その中にあるのが、より分かりやすく解説すれば、今やヒスパニック人口が白人人口を上回ることが確実となったこの国にとって、白人の持つ危機感というか異文化への嫌悪感が顕在化してきたこそが問題だ、ということだ。そしてそれが現在、ドイツやフランスなどで澎湃として起きている反移民の感覚と全く同じ軌道に乗っている、というゆるぎない事実だ。こうしたいわば大衆が持つ白人および白人文化の衰退への危機感が、現在の民主主義の在り方に不満を募らせているのが、アメリカだけでなく西欧諸国を包含した、漠然という民主主義に対する不安感なのだ。

アメリカにおいては、バラクによって推進された政治が、結果として平等という観念がいわば絶対的善とされ、それに逆らうことを拒否するポリティカルコレクトネス、という論理が生みだした、ある種の閉塞状況に陥ってしまい、結果としてそもそも改革を主導すべきリベラルがいまや改革に抵抗する保守となってしまった。今や逆に保守とされてきた勢力が改革を叫ぶ、という逆転状態にあるのがアメリカ、そして多分、ヨーロッパの一部であるのだ、と著者はいう。

この本を一応読み終えて感じるのは、トランプ現象がどうやら大金持ちの変人とユダヤ資本に支えられたIT富豪による権力の収奪ではなく、むしろ、民主主義各国がいままで糊塗してきた白人第一思想の問題点の顕在化、ともいえるのではないか、という感覚を持った。四方を海に守られ、宗教の束縛を感じず、多民族とのせめぎあいも少ない我が国にあってはこんな風潮に惑わされず、グローバリゼーションなどという見掛け倒しに踊らされ続ける ”出羽守”インテリに踊らされず、敵何万ありともわが道をいく気概を持ちたいものだ。

エーガ愛好会 (332) 大いなる決闘 (34 小泉幾多郎)

一時は、ジョン・フォード後継者とまで言われ、西部劇の秀作を手

映画は190

映画は190

今は引退して、娘スーザン(バーバラ・ハーシー)と住んでいるバ

引退した保安官と復讐に燃える男という怨念に燃える宿命の対決は

(編集子)小生にとって、マクラグレンとはどこまでいってもフォード騎兵隊ものの常連だった父親のほうであり、ヘストンは 大いなる西部 の頑固者であり、コバーンは出世作、荒野の七人 の口数少ない凄腕のナイフ使いの役とその最後のナイフが突き刺さるカットが忘れられない。その後いろいろな作品を見たが、これに勝る記憶はない。そのせいか、この作品にはあまり熱がはいらなかった。ドクコイズミ、申し訳ない。

(編集子)小生にとって、マクラグレンとはどこまでいってもフォード騎兵隊ものの常連だった父親のほうであり、ヘストンは 大いなる西部 の頑固者であり、コバーンは出世作、荒野の七人 の口数少ない凄腕のナイフ使いの役とその最後のナイフが突き刺さるカットが忘れられない。その後いろいろな作品を見たが、これに勝る記憶はない。そのせいか、この作品にはあまり熱がはいらなかった。ドクコイズミ、申し訳ない。

参院選で思ったこどです (HPOB 菅井康二)

以下が選挙結果が出る前にFacebookに投稿した内容です。——————————

新自由主義(≒市場原理主義)的な経済思想、

その結果、既存の政治・経済・

乱読報告ファイル (53)を僕もフォローしました (36 浅海昭)

乱読報告ファイル(56)をフォローしました (大学クラスメート 飯田武昭)

菅原さん紹介の「蝶と人と美しかったアフガニスタン」(尾本恵市著)を読み終えました。内容と本著の刮目点は菅原さんの紹介文(7月2日ブログに掲載)が全てを網羅していますが、私が特に興味を持ったのは以下のような点です。

1 著者が人類学者として1960年代初めにドイツ・ミュンヘンに留学していた頃の楽しかったことが記述された部分があること(丁度、同時期に私も南ドイツのローテンブルグに3か月生活して北のハンブルグと合わせて1年間海外研修生活をしていた)。

2著者はその後は、本人曰く、偶然と幸運に恵まれて、ワイアットという蝶の収集家としては著名人だが結構な変わり者の誘いで1年間ほど幻の蝶アウトクラトールというアゲハ蝶の仲間の採集に、アフガニスタン首都のカーブル(カブールではないらしい)から4000m越えのヒンドゥークシュ山脈へ登る紀行が綴られている。(この標高の山脈は森林限界を超えているのかで、殆ど草木はない赤茶けた瓦礫の山や砂漠の風景など、綺麗な写真が沢山掲載されている)

3 文章は蝶の学術的な部分もあるが読みやすく、何故かな~と思ってみたが、著者のあとがきに、下記のような記述がありました。【自然史の研究者がすぐれた紀行本をものしている。ダーウインの「ビーグル号世界周航記」や、ウオーレスの「マレー諸島」(宮田彬訳は700頁)でよく知られている。

菅原さんの感想文に、著者の素晴らしい体験(を1960年代)を何故、今頃(2023年8月発行)になって、 書物に纏めようと考えたか?その点は私も不思議に思いましたが、著者はそのことには何も触れていません。 大変、面白く読める読み応えある著書でした。菅原さん、ご紹介ありがとうございました。

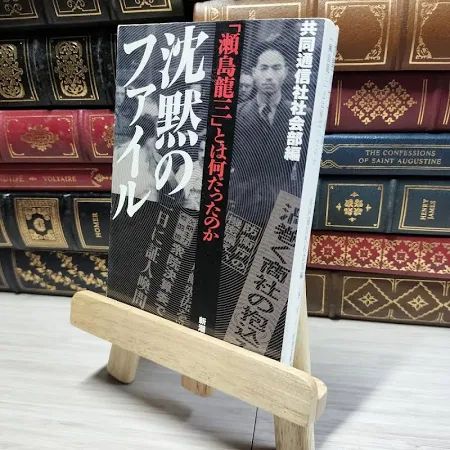

乱読報告ファイル (53) 沈黙のファイル (普通部OB 菅原勲)

「沈黙のファイル」副題:瀬島龍三とは何だったのか(著者:共同通信社会部編、発行:朝日文庫、2025年)。

「沈黙のファイル」副題:瀬島龍三とは何だったのか(著者:共同通信社会部編、発行:朝日文庫、2025年)。

これは、1999年8月、新潮文庫から出版された同名本の復刻版だ。26年も前の話しとなるが、小生、そんなことがあったとは全く知らなかった。

副題に「瀬島龍三とは何だったのか」とあるように、小生も彼については、いささかの胡散臭さを感じていただけに、この本がその謎をある程度解明してくれるのではないかとの大きな期待を持って飛びついた。しかし、その期待は見事なまでに裏切られた。依然として謎はそのまま謎として残っている。それは、解説で保坂正康がいみじくも述べているように、「むろん瀬島も多くの事実を語らないことにより、歴史を歪曲したり、隠蔽したりしてきた」。正にこの言葉どおり、瀬島は、その謎を抱えたまま95歳で天寿を全うしてしまった。

では、一体、瀬島はどんな人生を歩んで来たのだろうか。1911年、富山県に生まれ、陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業した生粋の軍人だ。ただ、直ちに参謀本部作戦課に配属されているように実戦の経験は全くないし、以後も皆無だ。参謀本部には、1939年から1945年までいたわけだから、この間、日本が北部/南部仏印に進駐したり、対英米蘭開戦などの重大案件の策定に深く携わっていたことになる。終戦目前の1945年7月、満州の関東軍司令部に転出。1945年8月、終戦。

9月、ソ連に逮捕されシベリアに連行される。1946年10月、極東国際軍事法廷(東京裁判)にソ連側の証人として出廷。1949年5月、ソ連内務省に戦犯として逮捕され、7月、ハバロフスクの軍事法廷で重労働25年の判決。1956年8月、ソ連から帰還。従って、シベリア抑留は実際には7年間だったことになる。

そのシベリアで過酷な労働を強いられた日本人は57万5千人に達し、その内の5万5千人が帰国を果たせぬまま死亡した。ただし、収容所にいた元関東軍兵士、河野 宏明の証言によると、「僕らは朝、真っ暗なうちから森林の伐採や凍った土地の穴掘りの使役に出された。だけど彼(瀬島)は、ただ外に立って敬礼して見送るだけだった。いつも収容所の中をぶらぶらしていた」とある。

帰国後、商社の伊藤忠に入ることになるわけだが、その出世は極めてトントン拍子だった。

入社後、2年で部長となり、以降、常務、専務、取締役副社長、副会長、会長まで登り詰めた。そして、最後は、ご存知の通り、第二次臨調(臨時行政調査会)の委員を務め、電電公社など三公社の民営化を答申し、第二次行革審会長代理にまでなった。その伊藤忠入社の切っ掛けとなったのは、伊藤忠が、防衛庁商戦の戦力として瀬島の獲得に熱心だったからだ。その結果、例えば、半自動警戒管制システムの受注に成功している。これだけを見ると、シベリア抑留時代を除いて、瀬島は誠に華麗な人生を送って来たと言えるだろう。ただし、その抑留時代も、確かに、過酷な環境下にあったことは間違いないのだが、その実態は、上述の河野が証言しているように、大方の捕虜と全く違って、華麗なものだったに違いない。

実は、この本は、時間が前後することになるのだが、いきなり戦後賠償の話しから始まっている。確かに、日本が侵攻したインドネシアはオランダの植民地だったから賠償の対象となり得るだろう。しかし、韓国は、日本が日清戦争で清を破ったことにより国際連盟から統治を委任されていた朝鮮の片割れだ。従って、日本は韓国と戦争していたわけではない。それが、何故、韓国が賠償の対象となったのかは甚だ理解に苦しむところだ(ここでは、日本の植民地支配の償いだと述べているが)。いずれの国との賠償にも、その賠償のからくりに(具体的には、インドネシア、韓国側からの仲介料の要求)、伊藤忠勤務時代の瀬島が暗躍し、ひと役かっていたのは間違いない。

結局、瀬島は、解説で保坂が、「・・・どのような時代にあっても責任あるポジションにつかない。ただし、参謀としての役割に徹し、権力を持つ者の陰に控え、・・・」と述べているのが正に図星だろう。それは、例えば、会長にまで上り詰めた伊藤忠にあっても、社長となっていないことでも明らかだ。それ故に、胡散臭さがプンプンと匂って来るのではないだろうか。

最後に、揚げ足取りになるが、題名の「沈黙のファイル」では、ファイルが黙っていることを意味するから、これでは、物事の真実を伝えることは出来ない。勿体ぶったこの題名、だいぶおかしいんじゃないか、との疑問を抱いた。