米国の映画から、ひとの温もりは、一体、どこへ消えてしまったのか?

飯田さんが指摘されたいくつかの映画、「グレン・ミラー物語」から「学生王子」まで通底して流れているのは、一言で言えば、ひとの温もりです。それは、夫婦のそれであり家族のそれであり友人のそれであり、そして、見知らぬ人同士 のそれです(でも、「見知らぬ乗客」なんてオソロシイ映画もありました)。その代表監督は、全編を流れる温もりに満ちた「黄色いリボン」で代表されるJ.フォードでは無いでしょうか。一方、テレビであれば、「パパは何でも知っている」(日本テレビ 58年8月―64年3月。米国・NBCテレビ:54年10月― 60年9月)がその代表でしょう。米国の国として黄金時代であり、聖林の黄金時代でもありました。

のそれです(でも、「見知らぬ乗客」なんてオソロシイ映画もありました)。その代表監督は、全編を流れる温もりに満ちた「黄色いリボン」で代表されるJ.フォードでは無いでしょうか。一方、テレビであれば、「パパは何でも知っている」(日本テレビ 58年8月―64年3月。米国・NBCテレビ:54年10月― 60年9月)がその代表でしょう。米国の国として黄金時代であり、聖林の黄金時代でもありました。

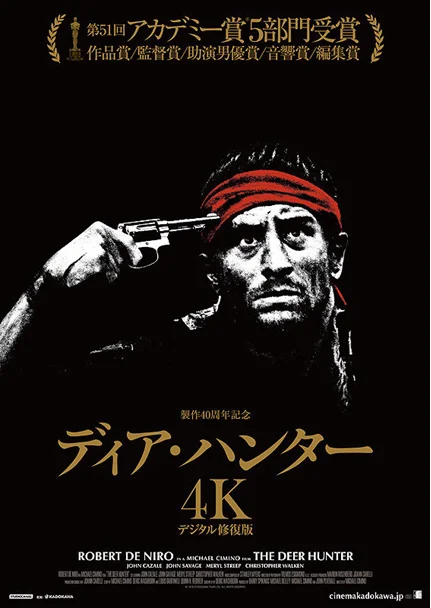

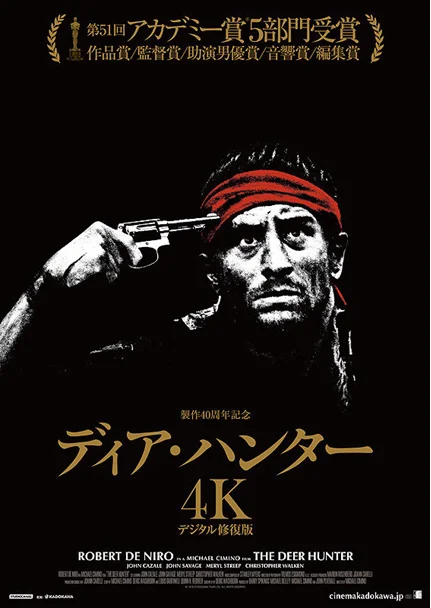

でも、1970年代後半、マイケル・チミーノの「ディア・ハンター」(1978年)、F.フォード・コッポラの「地獄の黙示録」(1979年)などが公開されるに及んで、特に「ディア・ハンター」は、ロシアン・ルーレットの悍ましさもさることながら、夫婦、家庭、友人など人の温もりが喪われて行くさまを、極めて的確に描いていました。これを境に、最近はトント新しい映画など見ていないから大層なことは言えませんが、以後、ひとの温もりなど殆ど見当たらなくなりました。勿論、例外はあるでしょう。逆に、今、そんなことを正面切って描こうものなら、惰弱、軟弱などの非難が浴びせられるご時世です。繰り返しになりますが、今は皆目「ひとの温もり」など全く見当たりません。

「映画は時代を写す鏡」だ、と言われています。結局、その根本原因は、ヴェトナム戦争で、土人(土着人)に成すすべなく惨敗し、75年4月、サイゴン(現ホーチミン)が陥落した後遺症の成せる業ではないでしょうか。米国は、土人(土着人)を虐殺し、その土地を収奪して出来上がった国です。従って、ここで見事なしっぺ返しを食らったことになるわけです。

結局、昔は良かったの類いの話しになってしまうのですが、やっぱり、昔は良かったのだ。温もりが無くなったら、映画が映画でなくなるだろう。いや、映画どころか人生だってどうなるか分からない。

そして、これは牽強付会かも知れませんが、マルクス五兄弟に始まって、ローレル/ハーディの極楽コンビ、アボット/コステロの凸凹コンビ、ホープ/クロスビーの腰抜けコンビ、ルイス/マーティンの底抜けコンビ、が、底抜けを最後に底が抜けてバカバカシイ映画がなくなったのも、そのせいかも知れません。ひとの温もりあってこそのバカバカシサでしたから。

(安田)温もりの欠如が顕著になったのは、ベトナム戦争を描く映画の来襲によるところ大ではないでしょうか。「ディア・ハンター」「プラツーン」、「地獄の黙示録」「7月4日に生まれて」「グッドモーニング、ベトナム」、「フルメタル・ジャケット」など。カンボジア内戦(ポルポト率いるクメール・ルージュの 暴挙)を描いた「キリング・フィールド」1984年などは観ていて吐き気を催すほどでした。第二次世界大戦を描いた「史上最大の作戦」「遠い橋」「砂漠の鬼将軍」「プライベート・ライアン」「ダンケルク」「戦場のピアニスト」「バルジ大作戦」「ナバロンの要塞」「眼下の敵」・・・、などは娯楽性が高く、楽しめたような気がします。

暴挙)を描いた「キリング・フィールド」1984年などは観ていて吐き気を催すほどでした。第二次世界大戦を描いた「史上最大の作戦」「遠い橋」「砂漠の鬼将軍」「プライベート・ライアン」「ダンケルク」「戦場のピアニスト」「バルジ大作戦」「ナバロンの要塞」「眼下の敵」・・・、などは娯楽性が高く、楽しめたような気がします。

歳を重ねてきて感性が鈍ったのか、好き嫌いがはっきりして来たせいなのか、歳に見合う映画が少ないからなのか、最近は封切り映画を観なくなりました。最近、映画館で観たのは「ゴジラー1.0」です(笑)。映画の全盛時代は”30年代~’60年代、なかんずく’50年代だと思っていますが、名画をテレビをどしどし放映してもらいたいものです。

(編集子)小生が足しげくシリコンバレーへ出張していたころ、出先で家庭の夕食に招ばれることが多かった。大体が同じ中級サラリーマン家庭だから、決して豪華なものではなかったが、夫人の手造りで、中にはパンまで自家製よ、と自慢されることもあった。子供がまだ小学生くらいのことも多く、そのしつけとかテーブルマナーなんかをほほえましく見たものだった。

しかし、80年代半ばくらいころからだろうか、この機会が激減し、夕食を、と言っても夫人抜きで(つまり純日本サラリーマン風に)でかけることが増えた。なんとなく不思議だったが、或る時、これは客先での話だが、先方から真顔で ”Does your wife cook ?” と聞かれて応答に困ったことがあった。彼の曰く最近はどこでもワイフが俺たちと同じように仕事に出るようになって、自宅でもワイフの作る晩飯を食うことが少ないんだ、と寂しそうであった。当時の我々の常識では、サラリーマン家庭で夫人が勤めに出るのは極めてまれなケースだったし、多くの場合のいわゆる共稼ぎ、は経済的に問題があり、その結果として必要になる、という場合にほぼ限られていたような気がする。しかし (おめえの神さん、あんたの飯作ってくれるんか?)というこの切実な悩みを打ち明けた本人はシンシナティの高級住宅地にプール付きの家を持ち、キャディラックを乗り回す身分の人間である。夫人が経済的な理由で働く必要があるとは思えないではないか。なんとなくそれから先は冗談話に切り替えたが、なんとも不思議な体験だった。

その後、僕らが経験し、楽しみにしていた旅先での家庭訪問、夫人手作りの心こもったディナー、という定番はほぼ完全に姿を消したようだ。これって、いったい何なんだろう? ”ブロンディ” だとか ”パパは何でも知っている” とか、テレビ番組の常連だったアメリカのスイートホーム、はもうないのか?

スガチューが提起したアメリカエーガの変貌、は映画のつくりかたの問題ではなく、アメリカと言う社会の変貌の結果である、と僕は思う。そして、これは勇気のいる発言なのだが、先回、本稿で提起した、男女平等、とか、ジェンダーギャップ、とかいう一連の社会思想の変貌がもたらした、ネガティブな側面ではないのだろうか?スガチューのいうひとの温もりは、人間社会が始まって以来、人種や文化を超越して続いてきた、”家庭” の消滅の結果なんじゃなかろうか?、

関連

のそれです(でも、「見知らぬ乗客」なんてオソロシイ映画もありました)。その代表監督は、全編を流れる温もりに満ちた「黄色いリボン」で代表されるJ.フォードでは無いでしょうか。一方、テレビであれば、「パパは何でも知っている」(日本テレビ 58年8月―64年3月。米国・NBCテレビ:54年10月― 60年9月)がその代表でしょう。米国の国として黄金時代であり、聖林の黄金時代でもありました。

のそれです(でも、「見知らぬ乗客」なんてオソロシイ映画もありました)。その代表監督は、全編を流れる温もりに満ちた「黄色いリボン」で代表されるJ.フォードでは無いでしょうか。一方、テレビであれば、「パパは何でも知っている」(日本テレビ 58年8月―64年3月。米国・NBCテレビ:54年10月― 60年9月)がその代表でしょう。米国の国として黄金時代であり、聖林の黄金時代でもありました。 暴挙)を描いた「キリング・フィールド」

暴挙)を描いた「キリング・フィールド」