衆院選と並行する形で耳目を集めているミラノオリンピック。イタリアと言えば西欧文化の中核であって、我々日本人にも現地を訪れたかどうかは別に、なじみのある国だし、街へ出ればピッザにスパゲティにとイタリア発祥のメニューが今や日本人の食文化の一部になっているほど、親しい感じのする国である。

そこで行われているオリンピック、なによりそのコルチナダンペッツオ、という地名に親しみがあるのは、かの猪谷千春選手の日本人初の銀メダル、というのが僕らの年代の反応だからだ。学生時代、35年卒の森永さんは当時松屋百貨店に勤務しておられた慶応OBのスキーの名手丸林先輩と知己の中で、松屋の応援があったのだろうが仲間内で丸林さんを囲むスキーバス、という夢みたいな企画をたててくれ、小生もそのお相伴にあずかって志賀丸池で二泊させてもらったことが ある。このプランに、実に猪谷千春さんとなんと杉山進さん、当時の日本を代表する、へっぽこスキーヤには雲の上の人たちが参加され一緒に滑ってもらったことがあった。猪谷さんは温厚なジェントルマン、という表現がぴったりする方だった。当時まだ、(ウエ―デルンはどうすりゃできるのか)なんて言っていたくらいの小生をご覧になって、紳士らしく一つくらいは言ってやろう、と思われたのだろう、猪谷さんから、(うん、あなたのボーゲンはなかなかいいよ)と言ってもらったものだ。このプランで、使っていたザックに猪谷さん、杉山さんのサインをもらって後生大事にしていたのだが、理由は覚えていないが後輩に持っていかれてしまった。37年の八野だったか、もしかすると39年の堀川だったか相川だと思うんだが覚えていない。該当者がいれば教えてくれ(返せたあ言わないから)。

ある。このプランに、実に猪谷千春さんとなんと杉山進さん、当時の日本を代表する、へっぽこスキーヤには雲の上の人たちが参加され一緒に滑ってもらったことがあった。猪谷さんは温厚なジェントルマン、という表現がぴったりする方だった。当時まだ、(ウエ―デルンはどうすりゃできるのか)なんて言っていたくらいの小生をご覧になって、紳士らしく一つくらいは言ってやろう、と思われたのだろう、猪谷さんから、(うん、あなたのボーゲンはなかなかいいよ)と言ってもらったものだ。このプランで、使っていたザックに猪谷さん、杉山さんのサインをもらって後生大事にしていたのだが、理由は覚えていないが後輩に持っていかれてしまった。37年の八野だったか、もしかすると39年の堀川だったか相川だと思うんだが覚えていない。該当者がいれば教えてくれ(返せたあ言わないから)。

さて先日の朗報、女子ビッグエアでの快挙に関係がある与太話だ。スキーを長年やっても、丸池のAコースだの八方尾根は名木山の急斜面なんかでふうふう言っていた程度の小生に、スキーではないにせよ同じ雪の上でこのような神業を論じる資格があるわけはない。ただただ、彼女たちの神業に呆然としながら、拍手、感激しながらつまらんことに気を奪われた。何か。入賞した選手たちの名前のことだ。

村瀬心椛、金メダルおめでとう! という気もちはもちろんあるんだが、新聞記事で名前を見た時、その名前を読むのに苦労した。椛をかんばの木、と読むのは調べて分かったが、この名前を ”ここも” と読むのは思いつかない。それとチームメートが 鈴木萌萌、でこれをもも、と読むのも難しい。さらに深田茉莉、これは確かにどっかで見た名前だけど、次の岩淵麗楽はれいら。年齢から推察するに彼女たちの名前をお考えになったご両親は小生の子供と同年齢なのだろうと推察する。そりゃあんたの子供ならそうだろ、だから何さ、一緒にしないでよ、という反論は想定のうえでいわせてもらえば、最近の若い人たちの名前には、どういったらいいのか、(!)と考えてしまうことが多々ある。

編集子大田区立赤松小学校6年生の昔、ほのかな思いを寄せていたのは5年生3組のひろこちゃん(正式には浅野姓で、今を時めく同姓同名綴りもおなじ花形女優が登場した時には―あったりまえだろ、かんけえねえがー、なんだかキュンとしたもんだ)、だったし、親戚友人並べてみても女性陣はまずなんとか子ちゃん・さんがほとんどなので、この種のキラキラネームにはなじめない。しいて言えば、会社時代、名コンビといわれた秘書がやよいさんだった、くらいだ。かたや、昭和末期から平成の、なんといっていいか、昭和元禄2.0ともいうべき一種の平穏の中で青春を送った姪たちに言わせると、“子” が付くと何やらやんごとなき血筋を思わせることがあって、いかにも古めかしい、という風潮があるんだそうだ。それに、私っ達、苗字がなんたって 司 だもんね、と自分もそのやんごとなき血筋と思われたかとほのめかすのだが、本人がやんごとなき血筋には程遠い、かの竹下通りなどを徘徊していた実情を知る叔父には信じがたい。同じナカツカサでも、中務姓はたしかに貴族系らしいが、中司姓は平家一門の雑兵だそうで、多くが壇ノ浦の海に沈んだ。その生き残りの人たちが住み着いたのが今でいえば広島、山口あたりなんだと祖母から聞いたことがある(彼女も山口県出身)。今度の維新幹事長がどうなのか、聞いてみたい気もするが、ま、とにかく、名前って、もっとわかりやすくって書きやすい(ご本人が一生書き続けるもんだからね)方がいいんじゃねえの、とは思うし、PCの漢字変換もめんどくさいんだが。

ここまで書いて気が付いた。俺は何を言いたかったんだろ。はたまた、昭和は遠くなりにけり、と結ぶんかなあ。これから登場するあのアユム君、当たりの名前は読みやすいしご両親が彼に期待したことも想像できる。ま、カンケ‐ねえけど、しっかり飛んでくれよな。

(普通部OB 田村耕一郎)1956年、猪谷千春選手のコルチナでの入賞は日本を明るくしてくれた大快挙と、興奮し感激しました。そしてダートマス大学という名門大学の名を知りました。70年たち、若い人のスノーボードでは日本大国との活躍は凄いですね。連日嬉しいニュースが続き、政治選挙ニュースを吹き飛ばし感謝です。

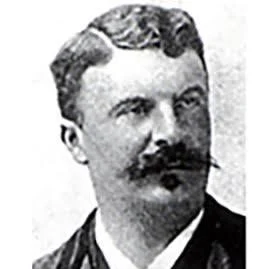

猪谷さんが2位だった伝説のレース、1位はかのトニー・ザイラーだった。写真は飯田武昭君のご提供による。このレースを伝えたある記事は、(この日本人は猫のように滑り降りていった)と書いていたそうだ。また、黒い稲妻 を見たくなった。

(HPOB 小田篤子)以前メールに載せたことがあるかと思いますが、