東京が美食都市として名を馳せる理由のひとつに、

なお、

東京は世界一の美食都市と呼ばれるが、

2007年に初のアジア版として発行された『

2022~2023年の最新発表によると、

それについて、グウェンダル・プレネック氏は、「京都は、

旧き友集い語ろうは 過ぎし日の旅山の想い (投稿は著者あてメールでお願いします)

東京が美食都市として名を馳せる理由のひとつに、

なお、

東京は世界一の美食都市と呼ばれるが、

2007年に初のアジア版として発行された『

2022~2023年の最新発表によると、

それについて、グウェンダル・プレネック氏は、「京都は、

検査所の係員がバッグを開けた後元に戻し忘れたのか、

(下村)良かったですね。

(船津)中国も棄てたもんでは無いですね。よくぞ戻った。奇跡。あり得な

以前伊太利亜旅行で我がパートナーのアクセサリーがすっかり抜か

(菅原)日本人は河瀬先生ただひとり。つまり、日本を代表しており、物凄い人が「エーガ愛好会」にいるわけだ。ちょっと自慢したいなー。それにしても、他人のものを乗っ取ろうとしている中国から何事もなく戻って来たなんて、まるで奇跡。良かったです。

「父の乳」(著者:獅子文六、初出:1965-1967)を、ちくま文庫(2024年発行)で読む。

獅子は、1893年(明治26年)生まれで、76歳の1969年に亡くなった。その小説は、随筆も含め70冊以上にも上っているが、その内、これまで小生が読んだのは、「海軍」、「青春怪談」、「大番」、「バナナ」、「但馬太郎次伝」(薩摩治郎八がモデル)のたったの5冊に過ぎないから、とても熱心な読者とは言えないだろう。しかし、その中で最も面白かったのは、相場師「ギューちゃん」の波乱万丈の一生を描いた「大番」だ。

獅子は、1893年(明治26年)生まれで、76歳の1969年に亡くなった。その小説は、随筆も含め70冊以上にも上っているが、その内、これまで小生が読んだのは、「海軍」、「青春怪談」、「大番」、「バナナ」、「但馬太郎次伝」(薩摩治郎八がモデル)のたったの5冊に過ぎないから、とても熱心な読者とは言えないだろう。しかし、その中で最も面白かったのは、相場師「ギューちゃん」の波乱万丈の一生を描いた「大番」だ。

ただ世の中では、テレビ化された「悦ちゃん」、映画化された「大番」、小説「娘と私」などで人口に膾炙し、文化勲章も受賞しているから、皆さんはお馴染みだと思う。

その獅子が、自伝を書いた。本人は「私は、自叙伝を書くつもりはなく、自分のうちにある“父”を、書きたいのである」と、その主題は父親を慕う気持ちをテーマとしたものであると断っている(普通なら、「母の乳」となるところだろうが、獅子はその独自の気持ちを込めて、題名を「父の乳」としたのだろう)。しかし、読み終わった感想は、やはり自叙伝そのものだ。それに、自伝を書くだけあって、その記憶力は途轍もなく、文庫本にして660頁にも達した。しかし、余りにも面白かったので一気呵成に読了した。ただし、フランスに渡航し、フランス人と結婚。帰国した1925年に生まれた長女、巴絵については、自身の著書「娘と私」で触れられていることから、ここではその部分は割愛されている。

獅子は横浜の裕福な貿易商の家に生まれたが、話しは、小学4年生時、父の死から始まる。そして、その悲しみはいつまでも消えず、その慕情は60歳で授かった初めての息子への強い愛情へと変わって行く。

なお、獅子は、三回結婚しており、初婚がフランス人、二回目が日本人、三回目も日本人、60歳で初めて男子を授かった(1/2回目の妻はいずれも死去)。

当初は、自宅のある横浜の老松(オイマツ)小学校に通っていたが、途中で、この学校が嫌になり、慶應の幼稚舎に転校した(それだけ裕福だったことになる)。その当時、幼稚舎は三田にあり、横浜からは通えないことからその寄宿舎に放り込まれた。以後、普通部、予科と進んだが、大学の授業内容が、自分にとって余り意味なしと判断して中退した。従って、Wikipediaでは、学歴、慶応義塾大学となっているが、これは完全な間違いだ(つまり、Wikipediaにも間違いはある)。

色々、数知れぬエピソードがあるが、その一つに、幼稚舎時代、寄宿舎からの脱走がある。

寄宿舎が嫌で嫌でたまらず、塀を乗り越えて脱走するのだが、小学生にもかかわらず、三田から自宅のある横浜まで歩き続ける。この無茶振りが何とも獅子らしい(KWVの人でも、なかなか出来ないでしょう。そうでもないか)。

面白いのは、子供に巴絵、敦夫(エリザベス女王戴冠式取材に因んで)と、巴里、倫敦の名前を付けていることだ。何も森鴎外の真似(杏奴、於菟、茉莉、類)をしたわけではあるまいが。西洋人が日本で生まれた子供に東京、大阪、横浜などに因んだ名前など付けるだろうか。これは、やっぱり、明治生まれの日本人の西洋に対する根深くて根強い憧憬ゆえだろう(私事ながら、小生の親父も明治生まれだが、小生に、戦争に関係する勲を付けた。ただし、親から授かった名前なので有難く頂戴し続けている。電話で予約などを連絡する際、イサオの漢字を教えてくれとの依頼があるが、勲章の勲と言ってもピント来ない。従って、最近は、動くの下に点四つと伝えることにしている)。

最後に、全くの私事ながら、付け加えたいことがある。幼稚舎のY先生こと、吉田小五郎先生のことだ。小生の担任ではなかったが(小生は、疎開から帰った1946年の2年で編入したが、吉田先生は、1947年から1956年まで幼稚舎の舎長だった。従って、時期的にはほぼ重なっている)、獅子が言っているように、「この人は、私よりちょっと年下だが、昔の(慶應の)文化(文学部史学科)卒業生で、実に、立派な人柄だった」。そして、「こんな清浄な、誠実なひとは、ちょっと珍しい」。小生は子供だったが、正に獅子の言ピッタリのひとだった。

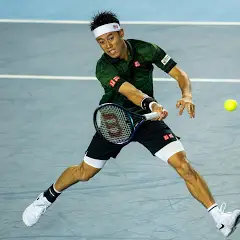

錦織圭選手(にしこりけい)がグランドスラムに帰ってきました。昨日12日にテニスの錦織選手がグランドスラム(Grand Slam)の一つである全豪オープンで初戦突破しました。テニスファンには最高のお年玉です。

錦織選手は2010年代には世界ランキング4位になった世界トップ常連の選手でしたが、故障のために出場機会が減少し35歳になった近年はランキング500台に低迷していました。同時代に活躍した選手はほぼ全員引退し、次の世代も引退しつつあるときに、地方の小さな大会から実績を積み重ねて世界ランキング74位にまでに再上昇して出場資格をえました。出場するだけでも大変なのに、勝利をしたのはただ驚きしかありません。2日後の15日に第2戦の予定で、相手はポール選手(世界ランキング11位)とオコネル選手(同71位)の勝者で、どちらになっても強敵ですが、勝ち進んで欲しいものです。

錦織選手は2010年代には世界ランキング4位になった世界トップ常連の選手でしたが、故障のために出場機会が減少し35歳になった近年はランキング500台に低迷していました。同時代に活躍した選手はほぼ全員引退し、次の世代も引退しつつあるときに、地方の小さな大会から実績を積み重ねて世界ランキング74位にまでに再上昇して出場資格をえました。出場するだけでも大変なのに、勝利をしたのはただ驚きしかありません。2日後の15日に第2戦の予定で、相手はポール選手(世界ランキング11位)とオコネル選手(同71位)の勝者で、どちらになっても強敵ですが、勝ち進んで欲しいものです。

野球では満塁ホームランをグランドスラム(Gland Slam)といいますが、テニスではオーストラリア、フランス、イギリス、アメリカで開催される2週間続きの大会を総称するものです(通常は1週間)。今年の日程を表にしておきます。

| 日程 | 開催国 | 呼称 |

| 1/12-1/26 | オーストラリア | 全豪オープン |

| 5/25-6/8 | フランス | 全仏オープン |

| 6/30-7/13 | イギリス | ウインブルドン |

| 8/25-9/7 | アメリカ | 全米オープン |

KWV S44年(1969年)卒の「閑人会」はここ10年、

KWV S44年(1969年)卒の「閑人会」はここ10年、門松もとれていよいよ2025年新年スタートですね。「不確実の

例年この時期に上野東照宮の冬牡丹苑を訪れ、撮影を愉しみのんび

風はこぶ亡き師の冬牡丹

よろこびはかなしみに似し寒牡丹 山口青邨

君がために冬牡丹かく祝哉 正岡子規

寒牡丹ぬくめむと息近寄せぬ 草間時彦

招かれし一人のみなり寒牡丹 水原秋櫻子

北村仁子

カメラ Nikon Zf Nikon Zfc

レンズ ニッコールDX12-28mm f/3,5-5.6PZVR0

レンズ NIKKOR ZDX18-140m1:3.5-6.3VR

レンズ KMZIndustar-61 L/Z 50mm 1:2.8

レンズ CANON FD 50㎜ 1:1.4 S.S.C.鏡胴はニコンF+ライカMマウントにノクトが改造 ボケ専用 4本持参 重いな

—

恒例のkWV新年会は昨年と同じ上野精養軒に102名の出席を得て開催。年度を超えて友情を確かめ合うあたたかな集まりであった。現役の活動紹介や恒例の鏡割りなどの行事の中で、今回特に目を引いたのは、

恒例のkWV新年会は昨年と同じ上野精養軒に102名の出席を得て開催。年度を超えて友情を確かめ合うあたたかな集まりであった。現役の活動紹介や恒例の鏡割りなどの行事の中で、今回特に目を引いたのは、 現役の部長(我々の時代の用語だと総務)と山荘委員長という要職が女性部員であることだった。(女子部員はどうあるべきか)なんてことを大真面目に議論した昭和の時代はまさに遠くなった感があった。

現役の部長(我々の時代の用語だと総務)と山荘委員長という要職が女性部員であることだった。(女子部員はどうあるべきか)なんてことを大真面目に議論した昭和の時代はまさに遠くなった感があった。

世の中に同窓会の数は数えきれないだろうが、”ヨコ” の集まりがほとんどだろう。KWV OB会のように、卒業年度を超越して、今回の例でいえば昭和32年の卒業生から令和の若手までが同じ思いを大切に、文字通り古き友、のあたたかさに溶け合って活動する組織は多くはあるまい。創立90年の祝典を目前に、また古くも新しい年があけた。

ここのところ大谷選手の大活躍に引き続き、松山の新記録での優勝、さらに映画ではSHOGUNの受賞など、野球、ゴルフ、映画とアメリカ大衆文化の基軸でもある分野で日本勢の勢いが止まらない。この勢いに多少かすんでしまった感もあるがもひとつの人気分野バスケットボールでも八村の活躍が伝えられる。結構なはなしではないか。

終戦直後、僕らは小学校生、僅かに水泳での古橋やボクシングの白井なんかの活躍があったけれども、すごいことはみんなアメリカ、の時代を過ごした。野球なんかはその懸隔が大きすぎて、とてもアメリカに勝つ、なんてことは想像すらできなかった。そういう時代を経験してみてわかることは、われわれはそのアメリカ文化を、時には意地汚いとか卑屈だとか言われながら、取り込み、模倣し、咀嚼して日本の文化に取り込み、そして世界に誇れる成果を出した。このあたりはスポーツや芸能だけでなく、ビジネスの世界でも全く同じパターンで我が国は発展してきた。ものごとを自虐的にとらえてはなにかと (西欧では)と嘆くことがインテリのあかしだと考える人たちは、日本人には独創性がないと言って嘆くのだが、僕は模倣とか消化とか、表現はいろいろあるが、言ってみれば他人の褌で相撲を取ること、結構じゃやないかと思っている。どんなに独創的な発明や技術ができてもそれを実用化し、改良していくプロセスがなければ人類に資することはできない。しかしそれには、優れたものから学び、といりれることに躊躇しない国民性がなければならない。日本人にはそういう柔軟性が備わっているのだと感じる。

先日のテレビ番組で韓国では、最近まで、日本の音楽を演奏することが禁じられていた、ということを初めて知った。かの国に反日思想が根強くあることは承知しているが、このようにいわば坊主憎けりゃ袈裟までなんとやら、というかたくなな思想が一体どうして生まれたのか。要は韓国を日本が支配した、という歴史をひたすらに憎み、否定しつづけることが韓国人のいわば愛国心なのだ、ということなのだろう。確かに歴史書をみれば、古代までさかのぼらずとも明治維新当時に西郷隆盛らの征韓論があったし、のちにかの国を併合するという国策もとられ、その過程で韓国人の差別とか文化の破壊とかといった蛮行があったのは事実だろう。しかしあの時代、すなわち帝国主義が世界を覆っていた時代を考えれば、人類史上の汚点ではあるかもしれないがこのような関係は日韓間だけの問題ではなかったはずだ。

日米の関係でいえば、我が国は韓国の日本に対する歴史よりもはるかに深い傷を負うた。追い詰められて突入した大戦に敗れ、広島に長崎、二度と人類が経験すべきではない深傷もアメリカから受けた。そういう意味では日本人対米国人、という図式は韓国人が日本に対してもつものよりもさらに根深いところで憎悪や反感につながってもおかしくはない。しかし日本人はそれよりも我が国の敵であった国の長所を学びそれを取り入れ、凌駕することを選んだ。第二次大戦で我が国の友邦でありながら同じく敗戦国となったドイツも、同じ反応をすることで欧州のリーダーに返り咲くことができた。なぜ、韓国はこのような例に学ぼうとしないのだろうか。

同じ日、別のチャンネルで維新前夜、のちに日本の開国事業の中核となった薩摩藩の武士グループが国法を破って英国に渡り、大学に学んで広く知識を吸収した史実を伝えていた。彼らは薩摩において無謀にも当時世界一の強国であった英国に挑戦し完敗した薩英戦争に開眼し、敵国であった英国に学ぶことから始めたのだ。たとえ敵国だったとしてもすぐれた国から素直に学ぶ、という柔軟性が僅か数十年のあいだに日本をアジアを代表する強国を作り上げた。この晩、たまたまみた二つのテレビ番組をみたことから、日本と韓国、隣り合う二つの国のありようのちがいを改めて考えてしまった。

このささやかなブログをきっかけにできた友人の輪の中には、外国生活の長かった人、外国企業に勤務した人、そのほか、日本を離れて考えることのできる人もたくさんおられる。そういう人たちのご意見を伺いたいものだ。

(33 小川) この投稿を是非とも韓国の有識者に読んでもらいたい。小生海外経験もなく発言の資格はないかもしれないが、まさに至言です。

小生も昔から韓国を「近くて遠い隣国」と言っておりました。それはハングル語のせいです。訪韓して街並みのショップを見ても全くどういう店か分からない。こんな国は他にありません。この言語に固執する国民性に韓国の何かに関係がある様な気がします。上手く表現できませんが何か・・・。

(44 安田) 日韓関係で不思議に思うことは、

この映画はエルヴィス・プレスリーの活躍した1950~60年代

プレスリーを演じたホースティン・バトラーという俳優はよく演じ

プレスリーを演じたホースティン・バトラーという俳優はよく演じ

物語の切迫感や喧噪や臨場感を表現する撮影・編集手法か、画面を

プレスリー・ファンとしては、もう少し歌うシーンをじっくり聴か

“監獄ロック”を立て続けに歌うシーン、ラス・ヴェガスのInternational Hotelの大ホールで “Can’t Help Falling In Love” “Unchanged melody”などを歌うところなどファンの絶叫の中で歌うシーンが再現されていた。

42歳でメンフィスの自宅で心臓発作で亡くなった不世出のエンタ