先日、エーガ愛好会のテーマで ”戦争もの” について触れたときに書いたが、小生は第二次大戦の欧州戦線のことについて興味を持っている。そして映画化された原作を史実をできるだけ忠実に描いたもの、史実を認めたうえでのフィクション、史実とは関係なく時代的背景だけを借用したフィクション、という風に勝手に分類したのだが、この2番目にあたる作品群は物語そのものの面白さを通じて知らず知らずのうちに歴史的事実を明らかにしてくれるという意味で、手軽な歴史教科書でもある、という事を改めて感じたことを報告したい。

欧州戦線を描いた映画は数多くあるが、そのほとんどが戦場や戦闘に参加している国々での話であって、結果として地理的には欧州本土での筋書きになる。そう考えてみると、永世中立国を宣言したスイスは別としても、欧州の主要なメンバー であるはずのスペイン、あるいはポルトガルはなにをしていたのか、どういう立ち位置にあったのだろうか、という事はほとんど出てこない。特にスペインは熾烈な市民闘争をへてフランコの独裁政治を実現したのだが、その過程でドイツの武力を借りた(有名なゲルニカ空襲の話がいい例)わけで、ドイツにもっと肩入れしてもおかしくはないし、することにも独裁制であるからフランコ一人の決断でできたはずだ。ルーズヴエルトが真珠湾攻撃を事前に知っていながらあえて放置し、あたかも日本の卑怯な奇襲であると思わせて国民の憤激をあおり、大戦への参加を米国民に納得させたというような必要はなかったのだ。

逢坂剛という作家はデビュー作 暗殺者グラナダに死す 或いはその次のヒット作 カディスの赤い星 という二つの作品でスペインでの生活体験を生かしたすぐれた冒険小説を書き、現在は矛を転じて日本の警察組織を背景にしたシリーズ物を書き続けている。僕が大好きだった(不幸、最近病没した)原尞が出版社泣かせの寡作家であったのといい対称の多作家である。僕は上記2冊を読んだ以外、この量産ものには多少辟易していて一切読んでいないのだが、その間を埋めるのがイベリアシリーズ、と言われる連続性のある作品群で、現在までに イベリアの雷鳴 遠ざかる祖国 燃える蜃気楼 暗い国境線 鎖された海峡 という5冊 が出ていて、その延長線に 暗殺者の森 という作品がある。

逢坂剛という作家はデビュー作 暗殺者グラナダに死す 或いはその次のヒット作 カディスの赤い星 という二つの作品でスペインでの生活体験を生かしたすぐれた冒険小説を書き、現在は矛を転じて日本の警察組織を背景にしたシリーズ物を書き続けている。僕が大好きだった(不幸、最近病没した)原尞が出版社泣かせの寡作家であったのといい対称の多作家である。僕は上記2冊を読んだ以外、この量産ものには多少辟易していて一切読んでいないのだが、その間を埋めるのがイベリアシリーズ、と言われる連続性のある作品群で、現在までに イベリアの雷鳴 遠ざかる祖国 燃える蜃気楼 暗い国境線 鎖された海峡 という5冊 が出ていて、その延長線に 暗殺者の森 という作品がある。

このイベリアシリーズは、日本軍参謀本部の密命を帯びてスペインに宝石商を装って滞在する主人公が途中からは敵国になってしまう英国・米国の情報部、スペインが中立であったために同じ場所に居合わせるドイツの情報機関、反フランコ地下組織、などととの間で交わす 情報戦の形をとっている。実在の人物としてはスペインの独裁者フランコをはじめ、ドイツ情報

情報戦の形をとっている。実在の人物としてはスペインの独裁者フランコをはじめ、ドイツ情報 部(UPWEHR) の司令官カナリス提督(のちヒトラー暗殺にかかわったとして残虐に処刑された)、冷戦下で英国を裏切ったダブルスパイとして我々も名前だけは聞いたことがある英国のスパイ キム・フィルビー、日本の須磨弥吉郎駐スペイン大使やドイツびいきで結局日本を窮地に追い込むことになった大島浩駐ドイツ大使、ジャック・ヒギンズ大戦秘話ものに度々登場するドイツ軍の切れ者ワルター・

部(UPWEHR) の司令官カナリス提督(のちヒトラー暗殺にかかわったとして残虐に処刑された)、冷戦下で英国を裏切ったダブルスパイとして我々も名前だけは聞いたことがある英国のスパイ キム・フィルビー、日本の須磨弥吉郎駐スペイン大使やドイツびいきで結局日本を窮地に追い込むことになった大島浩駐ドイツ大使、ジャック・ヒギンズ大戦秘話ものに度々登場するドイツ軍の切れ者ワルター・ シュルンベルク(反ヒトラーであったらしく大戦中のいくつかの人道的な行為が認められて戦犯に問われなかったという)などが出てくる。断片的に知っているひとりひとりにかかわるエピソードなどが出てくると嬉しくなるのもこういうカテゴリの魅力だ。

シュルンベルク(反ヒトラーであったらしく大戦中のいくつかの人道的な行為が認められて戦犯に問われなかったという)などが出てくる。断片的に知っているひとりひとりにかかわるエピソードなどが出てくると嬉しくなるのもこういうカテゴリの魅力だ。

各編の内容の紹介はしないが、”イベリアの雷鳴” は反フランコ市民によるフランコ暗殺計画、”遠ざかる祖国” は三国同盟という歴史的なミスに引きずられて大戦に参加することになる日本への視点、”燃える蜃気楼” は真珠湾からミッドウエイに至る経緯、”暗い国境線” は大陸への侵攻作戦の準備建てとして実行され、最近映画にもなった英国のミンスミート作戦、”鎖された海峡” ではノルマンディ侵攻の前後、”暗殺者の森” はヒトラー暗殺計画、などが背景になっていて、今までの教科書的な知識の限界を越えて欧州社会での反応を異なった視点から考えることになる。

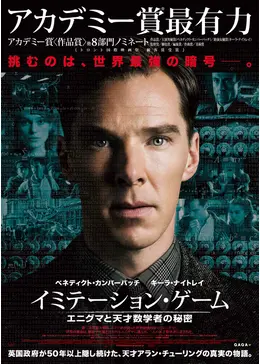

身近なことでは日独伊三国同盟の裏側とか、米国を大戦に引き込むために英国が裏では実は日本の参戦を期待していたとか(それだけに英国最新鋭の戦艦プリンスオブウエールズが日本海軍によって撃沈された時、チャーチルの狼狽は大変なものだったらしい)、日本の公式暗号が解読されていたと いう事実(ドイツの暗号エニグマを解読した話―先にイミテーションゲームというタイトルで放映された英国情報部の成功が特に有名だが)、日本側戦線の帰趨をきめたミッドウエイでの敗北もまた暗号が解読されていたからだという話をあらためて知ることができる。

いう事実(ドイツの暗号エニグマを解読した話―先にイミテーションゲームというタイトルで放映された英国情報部の成功が特に有名だが)、日本側戦線の帰趨をきめたミッドウエイでの敗北もまた暗号が解読されていたからだという話をあらためて知ることができる。

情報戦、という単語は最近よく聞くが、当時はコンピュータも偵察衛星もなく、もっぱら人的リソースによる、いまでいう HUMINT 合戦であることが魅力でもある。背後には上記したフィルビーが実例だが、ダブルスパイ、という存在がある。欧州では人種国籍の異なる人間との接触は日常のものであり、日本の様な単一文化の下では想像しにくいのだが、一国のスパイを捕縛してその安全を保障する代わりに逆スパイに仕立てる、という行為が現実性があるようだし、事実、国を挙げてそれを実現したのが英国であった。このことは大分以前、本稿でも紹介したがその実情を細か に記述した Double Cross という本もある。

に記述した Double Cross という本もある。

太平洋戦線で言えば、破竹の勢いだった日本海軍のエース、山本五十六が基地視察に出たところを待ち構えていた米軍機に撃墜され、これから前線の士気は落ちていくのだが、これはスパイとは関係なく、現地部隊間の連絡通信が傍受されたからだと判明している。この悲劇もまた、情報戦の結果だと言える。

本シリーズのような形式の本にはほかにも同じようなスタイルで僕の興味を引いたのがいくつあるが、中でも日英条約のことを扱った伴野朗の 霧の密約 などは重厚な記述が魅力の一冊であった。三国同盟が日本を壊滅に追い込んだのだが、もし、日英同盟が当初の目的通り機能したら、我が国の運命はずいぶんと違っていただろう、と今更ながらに感じる一冊だった。

此処で紹介した本はいずれも現在の書店店頭で探すのは困難だが、例によってアマゾンを辿れば中古、でたやすく入手でき、しかも同社のレーティングで良い、非常に良い、などとされているもの(写真の5冊のうち3冊がそれ)はほぼ新品同様で価格は150円であった(新刊時の価格は例えば2300円)。

いま天下はロシアとウクライナの騒動で持ち切りだが、エレクトロニクスの粋を極めた情報戦の陰で、HUMINT は生き続け、SNS だ AI だというような新兵器を通じて、なお活動し続けるのだろうか。

(ウイキペディア記述)

ヒューミントとは、人間を媒介とした諜報のこと。合法活動や捕虜の尋問等も含み、スパイ活動のみを指すわけではない。外交官や駐在武官による活動をリーガル、身分を偽るなど違法な手段で不法に入国しての活動をイリーガルと呼ぶ。